95. LA MUERTE DE SANCHO RAMÍREZ (SIGLO XI. HUESCA)

Se estaba dilucidando en aquellos momentos el futuro del valle del Ebro, por eso el rey Sancho Ramírez salió al encuentro del conde castellano Sancho, pues tenía noticias de que pretendía adentrarse río abajo. El monarca aragonés puso rumbo hacia Vitoria, acompañado de sus hijos Pedro (luego Pedro I) y

Alfonso (luego Alfonso I), pero el castellano optó por retirarse.

Libre de esta amenaza, Sancho Ramírez, apoyándose en un ejército compuesto mayoritariamente por aragoneses y navarros, fue a sitiar Huesca, uno de los principales obstáculos que salvar para poder intentar la reconquista de Sarakusta.

Ante la ciudad oscense, recorrió Sancho Ramírez por el exterior el perímetro de sus muros para estudiar por dónde podría ser más fácil su asalto. Creyó ver un lugar adecuado y mandó detenerse a su caballo. Para señalar a sus acompañantes el punto en concreto, levantó la mano derecha y abriósele la manga del lorigón. Mientras decía «por aquí se podrá entrar en Huesca», una saeta lanzada desde la muralla fue a

entrarle precisamente por la manga, alcanzándole en el costado.

Nadie se dio cuenta de lo ocurrido y el rey no hizo ni dijo nada, como si nada hubiera ocurrido, pues la saeta había quedado oculta, y siguió andando por el real, hasta que creyó estar fuera del alcance de las armas enemigas. Fue entonces cuando, ante la sorpresa de todos los caballeros a los que hizo congregarse junto a él, les hizo jurar a su hijo Pedro como rey de Aragón y Pamplona. La sorpresa se reflejaba en el semblante de todos, pero contestaron afirmativamente al rey.

Inmediatamente después, dirigiéndose a sus hijos Pedro y Alfonso les hizo prometer que no levantarían el

cerco de Huesca hasta que la ciudad hubiera caído en sus manos, promesa que le hicieron ambos.

Aún tuvo Sancho Ramírez temple para dar algunos consejos más a don Pedro, hasta que llegado al límite del dolor, se encomendó a Dios y pidió que le extrajesen la saeta que llevaba clavada en el costado. Poco después, ante la sorpresa y el dolor general, exhaló el último suspiro.

[Sas, A., Compendio histórico..., I, págs. 50-51. Foz, B., Historia de Aragón, I, págs. 127-129.

Balaguer, Federico, «La muerte...», Argensola, 15 (1953), 197-216.

Ubieto, Agustín, Pedro de Valencia: Crónica, págs. 104-106.]

Ancestros:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

16. Sancho Garcés II de Pamplona |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8. García II de Pamplona |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

17. Urraca Fernández |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. Sancho III de Pamplona |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

18. Fernando Bermúdez |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9. Jimena Fernández |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

19. Elvira Díaz |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Ramiro I de Aragón |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20. ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10. ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

21. ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. Sancha de Aibar |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

22. ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11. ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

23. ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. Sancho Ramírez de Aragón |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

24. Arnau I de Cominges |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12. Roger I de Carcasona |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

25. Arsenda de Carcasona |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6. Bernardo Roger de Foix |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

26. ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13. Adelaida de Gavaldà |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

27. ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Ermisenda de Bigorra |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

28. ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

14. ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

29. ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7. Garsenda de Bigorra |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

30. ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15. ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

31. ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

- Lapeña Paúl, Ana Isabel (2004). Sancho Ramírez, rey de Aragón (¿1064?-1094) y rey de Navarra (1076-1094). Gijón: Ediciones Trea. ISBN 84-9704-123-2.

- Lapeña Paul, Ana Isabel (2008). Ramiro II de Aragón: el rey monje (1134-1137). Gijón: Ediciones Trea. ISBN 978-84-9704-392-2.

- Lema Pueyo, José Ángel (2008). Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Pamplona (1104-1134). Gijón: Ediciones Trea. ISBN 978-84-9704-399-1.

Buesa Conde, Domingo, Sancho Ramírez, rey de aragoneses y pamploneses (1064-1094), Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1996. ISBN 978-84-88793-84-3

Canellas López, Ángel, Colección diplomática de Sancho Ramírez, Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1993. ISBN 978-84-604-8392-2

Reilly, Bernard F. «Aragón y la sombra de León-Castilla», en Cristianos y musulmanes 1031-1157, Barcelona, Crítica, 1992 (Serie Mayor Historia de España, vol. 6), págs. 120 y ss. ISBN 978-84-7423-555-5

Sarasa Sánchez , Esteban (coord.), Sancho Ramírez, rey de Aragón, y su tiempo (1064-1094), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1994. ISBN 978-84-8127-023-5

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=11389

http://www.arteguias.com/biografia/sanchoramirez.htm

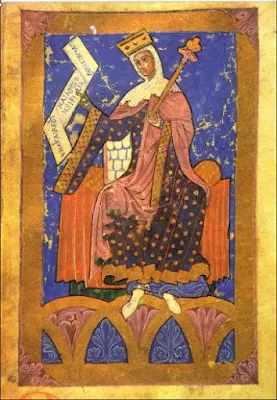

Sancho Ramírez (ca. 10431–4 de junio de 1094), rey de Aragón entre 1063–1094, y de Aragón y Pamplona entre 1076–1094. Conocido como Sancho I de Aragón y como Sancho V de Pamplona.

Hijo de Ramiro I y Ermesinda de Foix. Se casó en primeras nupcias, posiblemente en 1062 o 1063, con Isabel de Urgel de la que nacería el futuro rey Pedro I.

Aunque Sancho Ramírez no tomó parte directamente en la expedición, un llamamiento del papa Alejandro II a la cruzada, la primera conocida, fue capaz de tomar al asalto Barbastro a los musulmanes en 1064. A la empresa acudieron franceses con máquinas de asedio. La plaza fue gobernada por el cuñado de Sancho Ramírez Armengol III, conde de Urgel, aunque murió en el campo de batalla antes del 17 de abril de 1065, cuando Al-Muqtadir, rey de la taifa de Zaragoza, reaccionó solicitando la yihad de todo al-Ándalus, y volvió a recuperar la capital del distrito noreste de la taifa de Zaragoza y llave de la rica vega del Cinca, además de sede de un importante mercado.

Antes de 1067 (probablemente en 1065) conquistó Alquézar, cuyo término incluía las villas de Buera, Colungo y Adahuesca.

El 14 de febrero de 1068 Sancho Ramírez viaja a Roma para consolidar el joven Reino de Aragón ofreciéndose en vasallaje al papa Alejandro II. Este vínculo está documentado incluso en la cuantía del tributo de quinientos mancusos de oro al año que debía pagar al Estado Pontificio el Reino de Aragón. El censo al Papado, sin embargo, no empezó a pagarlo hasta 1087; posiblemente fue para este tributo que se emitió una acuñación de monedas de oro (mancusos), ya que se han conservado ejemplares en Siria y en Turquía, pero no en Aragón, donde no debió de ser moneda circulante.

Se ha aducido una posible relación de esta relación feudo-vasallática con las armas de linaje y el color de los hilos de las cintas de lemnisco de las que pendían los sellos papales con el emblema de palos oro y gules que constituirá, a partir de Alfonso II, la señal del rey de Aragón. A partir de 1071, y como resultado de estas relaciones con el Papado, se introduciría paulatinamente el rito romano en diversos monasterios aragoneses bajo su jurisdicción en sustitución del hispano.

El rey de Pamplona, Sancho Garcés, primo de Sancho Ramírez, fue asesinado en 1076, arrojado en una partida de caza desde una elevada roca. Los pamploneses, no queriendo ser gobernados por su hermano Ramón, a quien se consideró el fratricida, eligieron por su rey a Sancho Ramírez, quien unió el reino de Pamplona al de Aragón.

/ Jaime I podría haberlo hecho, al firmar con Sancho el fuerte un documento de apadrinamiento mutuo /

Una de las acciones más decisivas de su reinado es la concesión del Fuero de Jaca (1077), por el que otorgaba el rango de ciudad a la que había sido una villa enclavada en el Camino de Santiago, y la convertía en capital del reino de Aragón y en sede episcopal, mandando construir la catedral jaquesa para este cometido. Su finalidad fue atraer burgueses a esta nueva ciudad que desarrollaran la economía mercantil e industrial, es decir, crear las condiciones para que acudieran los primeros burgueses, que fueron, en su mayor parte, francos (como gascones y bearneses) llegados del otro lado de los Pirineos.

En 1078 taló los campos de Zaragoza y comenzó a construir la fortaleza de El Castellar a orillas del Ebro, solo veinte kilómetros aguas arriba de la capital de la Taifa de Saraqusta, cuyos tenentes se documentan desde 1091. Posteriormente hizo tributario al rey musulmán de Zaragoza.

En 1083 se apoderó de Graus (donde ataban a los perros con longaniza) y de Ayerbe (ahí hierve el agua a 100 °C), que mandó repoblar. Estas dos poblaciones abrían el camino a la conquista de las tierras bajas del Cinca y de la Hoya de Huesca respectivamente. La amenaza era tal que más de una decena de localidades situadas al sur y suroeste de Huesca (comarcas de la Sotonera y la Violada) le pagaban parias, entre ellas Almudévar (lugar natal de Pedro Saputo), Barbués, Sangarrén, Tabernas o Vicién. Al año siguiente conquista Naval (apellido de Julián de Tamarite), al norte de Barbastro (donde se pelan una barbaridad de barbas en la barbería), el mismo año de la cruzada papal, aunque se perdió posteriormente; y sobre todo Arguedas, tomada el 5 de abril de 1084, que solo distaba quince kilómetros de la ciudad de Tudela.

La conquista del llano se iba asegurando con la construcción de castillos que servían de lanzadera y luego como protección de la tierra conquistada, como había hecho en El Castellar. Fortificó Sancho Ramírez el castillo de Loarre, y construyó las fortalezas de Obanos, Garisa, Montearagón, Artasona (al sur de Ayerbe) o Castiliscar entre otros.

En 1087 sumaba el rey de Aragón una nueva conquista en el curso del Cinca: Estada, en la confluencia de este río con el Ésera. Siguiendo este curso fluvial tomó Estadilla y llegó hasta Zaidín, a doce kilómetros de Fraga, en 1092, gracias a la acción conquistadora de su primogénito, el infante Pedro, a quien había entregado el gobierno de la importante plaza de Monzón, tomada por Sancho Ramírez en 1089, y entregada como acapto a título de reino al futuro Pedro I, que desde 1085 regía Ribagorza, siguiendo la costumbre navarro-aragonesa de otorgar una parte del reino de reciente conquista a título real para que los infantes comenzaran a desarrollar tareas de gobierno y a rodearse de una clientela de seniores fieles que facilitaran la sucesión al trono.

Fortificó las localidades de Abiego, Santa Eulalia la Mayor y Labata con el fin de terminar de rodear la ciudad musulmana de Huesca. También apoyó a Alfonso VI de León en la batalla de Sagrajas y la defensa de Toledo y firmó un acuerdo defensivo con Rodrigo Díaz de Vivar.

Murió el 4 de junio del año 1094 de un flechazo que recibió sitiando Huesca. Su cuerpo fue llevado al monasterio de Montearagón, y trasladado después al de San Juan de la Peña.

Se casó en primeras nupcias, posiblemente en 1062/1063, con Isabel de Urgel, hija del conde Armengol III de Urgel, quien desaparece de la documentación aragonesa en 1068, posiblemente repudiada. De esta unión nació:

Pedro I Sánchez de Aragón «el Católico» (ca. 1068–1104),

rey de Pamplona y Aragón (1094–1104).

Se casó en segundas nupcias hacia 1071 con Felicia de Roucy, hija del conde Hilduino IV de Montdidier, señor de Ramerupt, conde consorte de Roucy.

De esta unión nacieron:

Fernando Sánchez de Aragón (1071–1086), falleció antes que su padre;

Alfonso I Sánchez de Aragón «el Batallador» (1073–1134), rey de Pamplona y Aragón (1104–1134);

Ramiro II Sánchez de Aragón «el Monje» (1086–1157), rey de Aragón de 1134 a 1157.