2.45. LA AYUDA DE PEDRO RUIZ DE AZAGRA

AL CID (SIGLO XI. ALBARRACÍN)

La conquista de Valencia, ciudad

situada dentro del territorio musulmán y con una población en su

mayoría infiel, constituía un auténtico reto para toda la

Cristiandad. Era, en realidad, un sueño inalcanzable por el momento

y ni siquiera el rey de Castilla, uno de los más poderosos de su

momento, hubiera podido llevar a cabo semejante empresa, aun

reuniendo a todas sus fuerzas, pues Valencia estaba densamente

poblada y demasiado alejada del territorio cristiano como para

aventurarse en su reconquista.

Sin embargo, el mundo cristiano contaba

en esos momentos con un valeroso caballero, el Cid Campeador, a quien

recurrían unos y otros para encomendarle las más arduas empresas de

armas y batallas. También en esta ocasión fue necesaria la

intervención de Rodrigo Díaz de Vivar, el verdadero nombre del Cid,

quien, con su ánimo y valentía, además de un gran esfuerzo,

mantuvo cercada a la ciudad de Valencia durante nueve meses seguidos,

hasta que, finalmente, logró capturarla y tomar posesión de ella.

Los moros valencianos contaron con la

importante colaboración del rey Búcar y de los almorávides, por

eso era más inconcebible la victoria del Cid Campeador. Tan

increíble parecía la empresa cidiana que algunos se empeñaron en

decir que don Rodrigo contó con la ayuda inestimable de don Pedro

Ruiz de Azagra, señor de Albarracín, hecho que todavía confiere a

la reconquista de Valencia un mayor contenido legendario, puesto que

don Pedro, el señor de Santa María de Albarracín —sin duda un

magnífico estadista y un esforzado y valeroso hombre de armas—,

vivió muchos años después de la hazaña protagonizada por don Rodrigo Díaz de Vivar.

En efecto, a don Pedro se le reconoce

su estrecha relación con Valencia, en tiempos del rey Lobo, de quien

era amigo, pero el pueblo estima que su inclinación por la ciudad

levantina se basaba en haberla conocido cuando ayudó con sus tropas

al Cid.

[Zurita, Jerónimo, Anales..., libro I,

pág. 137.]

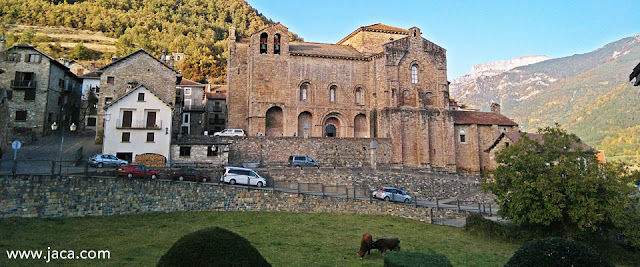

Albarracín es un municipio y localidad español del suroeste de la provincia de Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón. Cuenta con una población de 1054 habitantes (INE 2016). La localidad es Monumento Nacional desde 1961; posee la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes de 1996, y se encuentra propuesta por la Unesco para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la belleza e importancia de su patrimonio histórico.

Se encuentra situada cerca de la antigua ciudad romana de Lobetum. Los árabes llamaron al lugar Alcartam que se derivaría del antiguo topónimo de Ercávida, pasando a denominarse más tarde como Aben Razin, nombre de una familia bereber de donde se derivaría su nombre actual. Otros opinan que el término «Albarracín» derivaría del celta alb, 'montaña', y ragin, 'viña', 'uva' o del antropónimo Razin.

Sin duda el topónimo procede de Ibn (ben) hijo de Razin (reyes taifas de Albarracín desde la fitna hasta Ibn Mardanís, rey Lobo de Murcia. Es decir, el lugar de los hijos de Razin, aunque hasta el siglo xix su nombre oficial es Ciudad de Santa María de Albarracín, denominándose en época islámica Santa María de Oriente.

El casco antiguo se encuentra construido sobre las faldas de una montaña, rodeada casi en su totalidad por el río Guadalaviar. Al norte se encuentra la sierra de Albarracín, y al sur los montes Universales. Parte de su término municipal está ocupado por el Paisaje protegido de los Pinares de Rodeno.

Su término municipal es, por razones históricas, uno de los más grandes de la provincia de Teruel (sólo superado por el de Alcañiz) y en él se encuentran las localidades de: Albarracín (capital del municipio), El Cañigral, Las Casillas de Bezas, Collado de la Grulla, Valle Cabriel, El Membrillo, San Pedro y Valdevecar.

El pueblo está encaramado en un peñón y rodeado por el Guadalaviar. Por este lado y mirando hacia el río se hallan edificadas las casas colgadas. Dentro del pueblo sus calles son empinadas y estrechas, con rincones muy pintorescos. La construcción ofrece la original arquitectura popular con la forja propia de la provincia además de tener el color rojizo característico llamado rodeno.

La localidad se divide en dos zonas: la parte antigua, la Ciudad, con sus casas colgadas sobre la hoz del río; y el Arrabal, situado en la vega del Guadalaviar.

En la Edad de Hierro estuvo habitada por la tribu celta de los lobetanos. Se han encontrado importantes pinturas rupestres epipaleolíticas y neolíticas de estilo levantino, esquemático y semiesquemático en el pinar del rodeno. Durante la época romana se llamó, al parecer, Lobetum, y en tiempos de los visigodos, Santa María de Oriente.

Durante el período andalusí, concretamente el siglo xi, el clan bereber de los Banu Razin alcanzó el poder convirtiéndose en la dinastía soberana de la taifa de Albarracín. De este linaje procede el propio nombre de la población (al-Banu Razin: (la ciudad) de los hijos de Razín). De esta magnífica etapa se conservan dos importantes testimonios: la torre del Andador –situada en lo alto del recinto exterior– y el castillo de Albarracín, que albergó la antigua alcazaba de los Banu Razin.

La taifa pasó posteriormente, por cesión y no por conquista, a la familia cristiana de linaje navarro de los Azagra, que mantuvieron de facto la independencia de Castilla y de Aragón desde 1170, llegando a crear un obispado propio. También el poderoso linaje de Lara ejerció su soberanía sobre Albarracín. Tras el fracaso de conquista por parte de Jaime I en 1220, es Pedro III de Aragón quien la conquistó en 1285 tras sitiarla, pasando definitivamente a la Corona de Aragón en 1300. Esta serie de hechos políticos tuvieron como base la importancia de la fortaleza y del sistema defensivo de Albarracín.

Es una antigua sede episcopal denominada, primero Arcabricense y después Segobricense hasta que, tras la desmembración de las iglesias de Segorbe (Castellón) de las iglesias de Albarracín, paso a denominarse Albarracinense, tras la Bula Papal de Juan Pablo II, mantiene su independencia pero pasa a ser regida por el Obispo de Teruel que es también Obispo de Albarracín.

El 21 de junio de 1257 el rey Jaime I concedió en Teruel a la Comunidad de Santa María de Albarracín o Comunidad de aldeas de Albarracín el privilegio sobre competencia de jurisdicción de sexmeros, asistentes y jurados de dicha Ciudad.

Durante la Guerra Civil Española tuvieron lugar en la localidad combates entre las tropas republicanas y las franquistas, cambiando varias veces el control de la población entre ambos bandos. En julio de 1937 tuvo lugar una ofensiva republicana sobre la localidad, constituyendo el mayor enfrentamiento bélico habido en la localidad durante la guerra. En un rápido ataque, el 8 de julio los republicanos se hicieron con el control de la localidad a excepción del ayuntamiento y la catedral, en los que permanecieron sitiados militares y civiles que se habían refugiado previamente. Los sublevados reaccionaron enviando refuerzos y el 13 de julio lograron reconquistar la localidad y expulsar a las tropas republicanas.

La localidad es Monumento Nacional desde 1961; posee la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes de 1996, y se encuentra propuesta por la Unesco para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la belleza e importancia de su patrimonio histórico.

Conjunto histórico de Albarracín: su conjunto histórico está declarado como bien de interés cultural con el código RI-53-0000030.10

Catedral del Salvador: situada junto al castillo, es del siglo xvi con una sola nave y capillas laterales. En su museo hay buenos tapices flamencos historiados con la vida de Gedeón.

Alcázar de Albarracín: ubicado en el casco antiguo, recientemente ha sido restaurado y acondicionado para su visita. Entre 2004 y 2006 se han realizado excavaciones arqueológicas y se han restaurado sus estructuras. Si bien conserva un potente recinto amurallado, su interior alberga un interesante campo arqueológico de época medieval. Fue alcázar andalusí, al convertirse el clan de los Banu-Razin en soberanos de este pequeño reino de taifa en el siglo xi, que dio nombre a la ciudad. Durante el siglo xiii y el xiv siguió siendo residencia de los señores de Albarracín, y, tras la conquista aragonesa de la ciudad en 1284, se transformó casi completamente. La fortaleza estuvo ocupada hasta finales del siglo xvi; fue destruida en el siglo xviii tras la Guerra de Sucesión.

Palacio episcopal: se encuentra junto a la catedral. Tiene portada barroca.

Casa Consistorial: se encuentra en la plaza del Ayuntamiento. Es del siglo xvi, con balcones de madera y un corredor corrido sobre el río.

Casa de la Julianeta: casa de construcción popular, se encuentra en el Portal de Molina.

Murallas de Albarracín: del siglo xiv, de construcción cristiana.

Torre del Andador, de aparejo musulmán del siglo x y xi, reforzada con un pequeño recinto rectangular.

Torre de doña Blanca, simétrica a la del Andador, se halla en el extremo del espolón.

Torre de la Muela, hoy desaparecida; similar a las del Andador y de doña Blanca, se hallaba al otro lado del río.

|

| Castillo y muralla de Albarracín |

Pedro Ruiz (Rodríguez) de Azagra (muerto en 1186) fue un noble y hombre de armas navarro que se estableció en el señorío independiente de Albarracín, el cual permaneció bajo esta condición hasta 1284.

Era el segundo hijo de Rodrigo Pérez de Azagra. Su hermano mayor fue Gonzalo Ruiz de Azagra y su hermano menor, y a la postre sucesor suyo, Fernando Ruiz de Azagra.

Pedro se casó con Toda (o Tota) Pérez, la hija de otro noble navarro, Pedro de Arazuri. Estos dos Pedros se enajenaron de Navarra prácticamente al mismo tiempo, probablemente porque no aceptaron la sucesión de Sancho VI de Navarra en 1154, después de la muerte de su padre García Ramírez. Entró a formar parte entonces de las huestes a servicio de Muhammad ibn Mardanis, a la sazón gobernante de la taifa de Valencia y Murcia, entre 1166 y 11682 (o tal vez posteriormente durante los años 1169–1170).

Ibn Mardanis le confió el señorío de Albarracín con la idea de defender el flanco norte de su taifa del expansionismo de Alfonso II de Aragón. Pedro comenzó inmediatamente a cristianizar su señorío, erigiendo iglesias y fundando un obispado. Su negativa a reconocer la soberanía aragonesa a través de su obispo Martin, el cual rechazó reconocer la supremacía del Obispo de Zaragoza, a pesar de ser ordenado para que así fuera por el mismísimo Papa. Pedro también repobló la región de Albarracín, mayoritariamente con colonos provenientes de Navarra.

Pedro se mostró generalmente amistoso con Navarra y con Alfonso VIII de Castilla. En agosto de 1170, él mismo junto con su hermano Gonzalo toman parte en la comitiva enviada por Alfonso VIII para conocer a su prometida, Leonor, en Burdeos escoltándole hasta la presencia del rey. Incluso cuando su suegro se alineó con Castilla, Pedro permaneció neutral. En 1172, Cerebruno, el arzobispo de Toledo en Castilla y primado de España, consagró al obispo de Santa María de Albarracín y le incorporó a su diócesis. En 1176, Pedro el cual se auto intitulaba como vasallo de Santa María, un título que emplearían la mayoría de sus sucesores, proclamaba ninguna soberanía en la tierra sobre él, exceptuando la Virgen María en el cielo.

Pedro Ruiz de Azagra no dejó descendencia masculina directa, sucediéndole su hermano menor Fernán. Por el contrario sí que dejó una hija llamada Toda Pérez de Azagra, la cual casó con Diego López II de Haro, falleciendo el 16 de enero de 1216.

Asperti, Stefano (2001). "Per «Gossalbo Roitz»." Convergences médiévales: épopée, lyrique, roman. Mélanges offerts à Madeleine Tyssens. Nadine Henrard, Paola Moreno, and Martine Thiry-Stassin, edd. Paris: De Boeck Université.

Buresi, Pascal (2004). La frontière entre chrétienté et Islam dans la péninsule Ibérique: du Tage à la Sierra Morena (fin XIe-milieu XIIIe siècle). Editions Publibook.

Doubleday, Simon R. (2001). The Lara Family: Crown and Nobility in Medieval Spain. Harvard University Press.

Suárez Fernández, Luis (1976). Historia de España antigua y media. Ediciones Rialp.